美联储降息冲击波:中国货币政策如何破局?

美联储突然按下降息键,全球经济棋局生变,中国跟不跟的选择背后,藏着怎样的经济玄机?

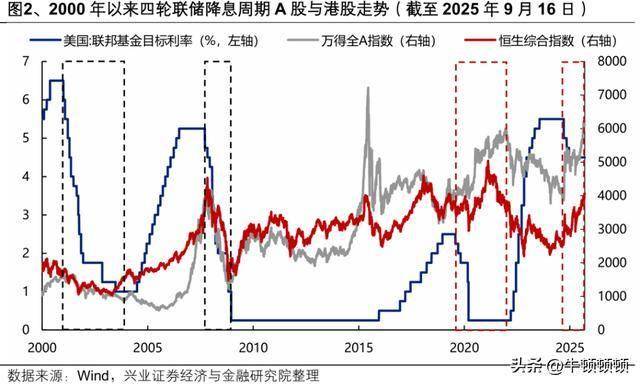

不久前,美联储主席鲍威尔宣布降息,终结了持续数年的强硬抗通胀政策。这一决定背后,既有国会山对经济增速放缓的频频施压,也有核心PCE通胀率回落至2%目标区间的经济信号,更有联邦法院裁定此前加息过快涉嫌程序违法的司法推力。从货币政策来看,中美利差收窄后,央行此前因担心资本外流而谨慎的手脚,这下终于能稍微舒展了。市场预期,接下来降准0.5个百分点或下调逆回购利率10个基点都有可能,毕竟银行间市场隔夜拆借利率已经在1.5%附近徘徊多日,流动性水池确实需要再添点水。

展开全文

从汇率来看,美元这只"带头大哥"一旦低头,人民币的腰杆自然更直了,近期离岸人民币对美元汇率已经悄悄回升到6.9区间,进口企业采购芯片、原油时的成本账单,终于能少划掉几个零。至于出口,要是美国老百姓因降息手头宽裕了,重新爱上买买买,中国的家电、家具厂商说不定又能尝到2020年那波居家消费热潮的甜头,毕竟谁不爱性价比高的"中国制造"呢?

2019年美联储降息时,中国仅下调1年期LPR 5基点,5年期保持不变,通过“非对称跟降”平衡稳增长与防风险。尽管美联储降息打开政策空间,但央行近期MLF利率按兵不动,凸显“以我为主”的定力。这种定力不是固执己见,而是基于国内经济的实际脉象,当企业利润还在PPI负增长的泥沼里挣扎,居民消费信心刚有回暖迹象时,货币政策更需要像春雨般润物无声,而非跟着美联储的指挥棒猛踩油门。

若从国际货币政策博弈的深层逻辑观察,美联储的利率调整历来带着“以邻为壑”的基因,2020年疫情后无节制放水推高全球通胀,如今降息又将资本外流压力转嫁新兴市场,这种“美国生病、全球吃药”的模式早已不是新鲜事。反观中国央行,始终将国内经济基本面作为政策制定的锚点。2024年9月降准0.5个百分点、逆回购利率下调20个基点至1.5%,正是为应对当时企业融资成本高企的压力;2025年5月再次降准降息,则瞄准居民消费信心不足的短板。在美联储降息打开的政策窗口里,中国央行既不必为跟随而牺牲国内经济目标,又能通过精准滴灌为实体经济纾困,这种政策自主性,正是大国经济韧性的生动注脚。

美联储降息这颗“石子”投入全球经济的湖面,涟漪不仅荡到了央行的政策会议室,也悄悄漫到了普通人的生活里。对大多数拿着工资单过日子的人来说,这场远在大洋彼岸的货币政策调整,听起来像是财经新闻里的“阳春白雪”,但实际上,它正通过利率、汇率、物价这几根“看不见的线”,悄悄牵动着钱包的松紧、购物车的轻重,甚至是未来几年的生活规划。

对背负房贷的家庭而言,利率的风吹草动更牵动心弦。美联储降息后,国内房贷利率会不会跟着降?这得看央行的“精准滴灌”怎么浇。2024年那次降准后,不少城市的首套房贷款利率确实往下调了5到10个基点,每个月能少还百十来块。2025年5月的降准降息,又让部分银行对优质客户悄悄松了口。不过别指望利率会“大跳水”,就像给花浇水,央行更愿意拿小水壶慢慢浇,而不是端着消防栓猛灌,既要帮刚需购房者减负,又得防着楼市再起泡沫。

此外美联储降息后,美元走软,人民币悄悄变硬,最直接的好处就是进口商品便宜了。前几个月买一罐进口奶粉可能要花300块,现在说不定280就能拿下;海淘的运动鞋、化妆品,运费和税费加起来也比以前少了点。特别是那些依赖进口原料的行业,比如芯片、原油,成本降了,下游的电子产品、汽油价格也可能跟着缓口气。

对中国经济而言,美联储降息如同打开了一扇机遇与挑战并存的门。全球资本流动的潜在波动考验着政策定力,而打开的政策空间则为结构优化提供了窗口。中国货币政策始终锚定国内经济脉络,既不因外部潮汐改变航向,也借势推动科技创新与内需培育。正如古人所言“知己知彼,百战不殆”,在稳增长与防风险的平衡中,以自主调控为笔,勾勒高质量发展的脉络。

这一降息事件更深层次折射出全球经济格局的重塑之势,单极货币政策效应弱化,多极化增长极自主调控权提升。中国坚守国内经济锚点,借势优化结构,“以我为主”的定力与灵活,恰是大国经济穿越周期的韧性,为全球治理提供更均衡范式。

评论