2018年,“港独”张倩盈叫嚣,听到国歌就想吐,如今下场如何?

港独的出现,背后有着复杂的社会背景和多重因素,这个问题值得我们深入思考。表面上看,很多人会认为港独的根源来自于历史的遗留问题。毕竟,香港在英国的治理下长大过的一代人,可能对祖国的认同感并不强烈。然而,时至今日,许多港独分子却呈现出年轻化的趋势,这一现象更是耐人寻味。

以张倩盈为例,她是2018年香港立法会听证会上一位极具争议的人物。1996年,张倩盈出生在香港。她的家庭条件不错,在香港当地算是小康家庭,放眼与内地相比,也有较为显著的差距。尽管如此,她从小并未展现出过多的叛逆行为,反而在父母眼中,她是个乖乖女,成绩优秀,生活规律,像普通的学生一样经历着求学过程。

然而,进入大学后,张倩盈的思想开始发生转变。她就读于香港浸会大学,主修国际与政治关系专业。作为一个专业学生,张倩盈不可避免地接触到了许多不同的思想和观点。眼界的拓宽,逐渐让她接触到了一些极端的立场,渐渐地,她的思维开始偏向于极端政治观念。对她来说,大学的课堂成为了思想变革的场所,但也让她的政治认知逐渐走向了误区。

展开全文

毕竟,十几岁的青少年,社会经验尚浅,很多时候对世界的理解只是从表面来判断。政治本身是一个非常复杂的领域,缺乏深刻的历史背景和全局的思考,容易导致误解,甚至偏离现实。尤其是香港的特殊政治体制,更是使得一些年轻人更容易对“一国两制”产生疑问,误认为这是一种束缚,进而产生反叛情绪。

“一国两制”原本是一个解决历史遗留问题的合理方案,但由于对香港过度的自主权设置,的确有一些细节漏洞。在这条政策框架下,香港享有巨大的自由度,从立法、司法到行政等多方面的权力过大,也让一些人产生了疑问——如果香港拥有更多的独立性,会怎么样?这些疑虑无形中为港独思想的滋生提供了土壤。

张倩盈作为一名年轻的学生,完全无法理解这种复杂的政治背景。她只能从自我认知和局部观察出发,简单地得出了一个错误的结论。在大学期间,她的认知逐步受到一些政治力量的影响,她开始忽视香港与祖国的紧密联系,反而过于强调香港的独立性。而对于像她这样的年轻人来说,时尚和与众不同的追求往往使他们更加激进,一旦受到误导,便容易走上歧途。

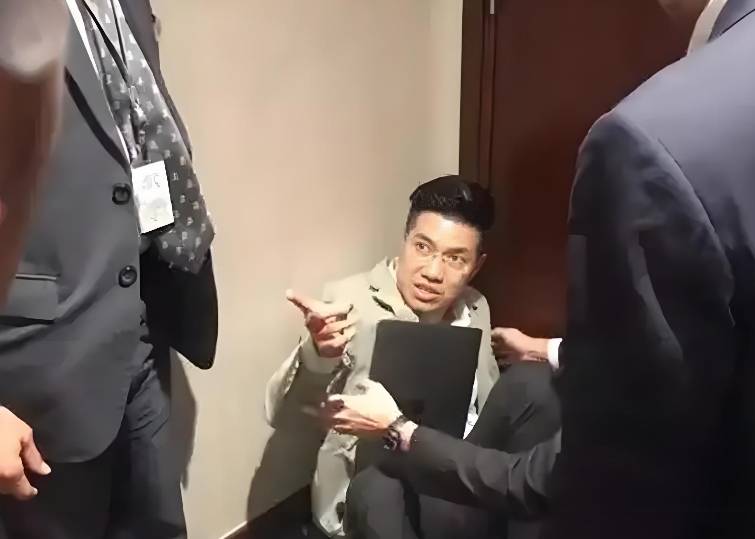

2018年,张倩盈作为学生代表出席香港立法会的一场听证会,这本是一次关系到香港未来法律的重要会议。然而,她却在会上公开反对《国歌法》,更是表示:“只要听到国歌就想呕吐!”她的这一言论让在场的香港官员愕然,局面随之变得一度混乱。尽管官员们及时干预,要求她离开会议现场,情况依然无法平息。张倩盈的这种极端言辞和做法,显然背离了理性讨论和政治成熟,反而成为她错误认识的体现。

此事件迅速引发广泛关注,网络舆论对她的行为展开了激烈的批评。面对全国媒体的关注和公众的质疑,张倩盈最终选择逃离香港,前往海外。然而,现实远没有她想象中的那么美好。没有合适的身份和工作技能,她在国外的生活充满了困难。再者,作为一个外国人,张倩盈的身份使她无法合法工作,除非从事非法劳动,这种生活状态让她的生活变得更加艰难。

张倩盈的悲剧,不仅仅是她个人的命运,也反映出当下香港部分年轻人的思维局限。与那些被西方势力收买、将香港问题当作政治工具的港独分子不同,张倩盈的错误源于思想的偏差。她和许多年轻人一样,缺乏对历史的深刻理解,对复杂政治问题的判断也显得肤浅。正因如此,这样的错误认知更容易在成长过程中形成并被放大。

张倩盈的事件虽不幸,却也为香港社会带来了警示。国家也已认识到这一点,加强了对青少年的爱国教育,并推动《国歌法》的落地。在张倩盈的事件后,相关法律和政策的执行也显得更加迫切,虽然这一切并非她本意中的成果,但从某种意义上来说,她的错误也为国家在相关领域的改进提供了动力。

同时,这一事件也提醒我们,香港与内地的关系需要更加关注青少年的思想教育。像张倩盈这样受到不良引导的年轻人,是有改正的可能的,只要给予他们正确的引导和教育,就有可能将其从错误的道路上拉回来。社会对待这样的年轻人,应该更多给予宽容和理解,而不是简单地把他们定性为敌人。只要他们能真心悔过,认识到自己的错误,他们或许能成为反思和警示他人的榜样。

然而,对于那些固执己见、拒不悔改的港独分子,社会应有更为严格的措施。毕竟,国家的统一是无可动摇的,港澳特区的存在是建立在中央政府的领导下,任何企图挑战这一底线的行为,都必须受到制止。

评论